가마는 수레와 함께 전통적으로 부와 권력을 가진 사람들이 짧은 거리를 이동할 때 널리 사용된 이동수단이었다. 그런데 가마라고 하면 우리나라에서만 사용된 것이라고 생각하기 쉽지만 가마는 우리나라에만 있었던 것이 아니다. 멀리 유럽에도 있었고, 가까이는 중국, 일본 등에도 있었다. 중국의 가마는 메는 구조가 우리나라의 가마와 같지만 우리나라의 가마가 평평한 바닥에 책상다리 자세로 앉아서 타고 가는 것에 비해 중국의 가마는 밖은 위아래로 길게 휘장이 드리워져 있고 안은 의자에 끌채가 달린 모양으로 되어 있어 두 발을 늘어뜨려 의자에 걸터앉은 상태로 타는 형태로 되어 있다. 일본의 가마 가운데 기다란 끌채가 집 모양 몸체의 바닥 좌우 양쪽에 붙어 있는 구조의 가마를 가리킨다. 그러나 높은 신분의 무가(武家)에서 썼던 '가고(駕籠)'라고 하는 가마는 굵은 끌채가 가마 몸체 꼭대기에 붙어 있어 몸체가 끌채에 매달려 있는 구조이다. 우리나라 통신사들도 일본에 가면 종종 가고를 타고 다녔다.

우리나라의 가마는 여러 가지가 있었는데, 분류기준에 따라서도 이름이 달랐다. 우선 단거리 이동에 쓴느 가마는 벽체와 지붕의 유무에 따라 유옥교자(有屋轎子)와 평교자(平轎子)로 크게 나눈다.

유옥교자는 옥교(屋轎)라고도 하는데, 눈비와 바람을 막을 수 있도록 지붕과 벽이 있는 가마이다. 내외법이 엄했던 조선시대에 여자들은 대개 유옥교자를 타고 다녔다. 유옥교자는 겨울에는 추위를 막을 수 있는 장점이 있지만 여름에는 더운 단점이 있다. 그래서 아녀자가 옥교를 타면 계집종이 부채를 들고 따라가며 부채질을 해 주기도 했다. 그리고 내부가 비좁아 답답하기도 하다.

평교자는 의자형태에 끌채가 붙어 있어 사방이 트여 있는 구조의 가마이다. 시원한 개방감이 있는 대신에 햇빛이나 비바람을 그대로 맞으므로 더위와 추위에 노출되어 있다. 따라서 고위 관원의 가마에는 햇빛을 가리기 위한 일산(日傘)이나 파초선이 다르고, 비를 막기 위한 우산(雨傘)이 따르는 경우도 있다.

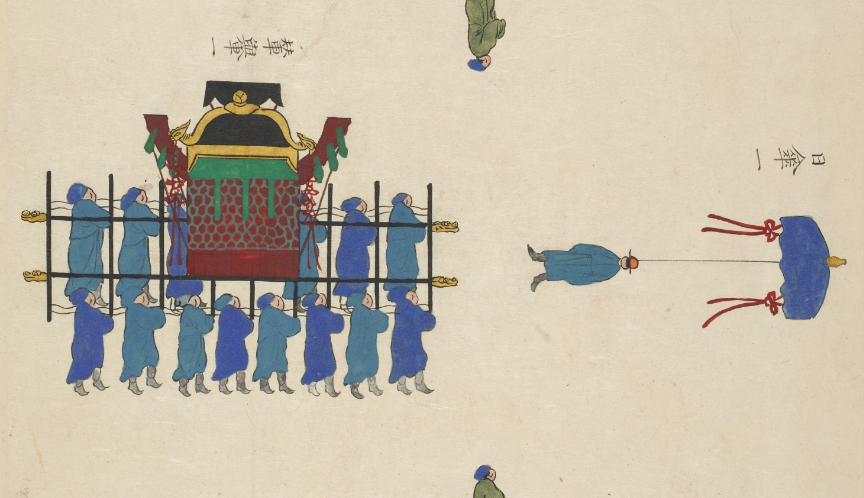

가마를 메는 사람의 수에 따라 구분하면 2인교, 4인교, 6인교, 8인교 등 여러 가지가 있다. 메는 사람이 많을수록 요동이 덜하여 편안한 장점이 있다. 그러나 박제가가 < 북학의(北學議)>에서 지적했듯이, 한 사람이 타고 가는 가마에 여러 사람이 동원되어야 하는 단점이 있기 때문에 많아야 4인교이고, 6인교나 8인교는 특별한 경우에나 사용되었다. 공주나 옹주가 타는 덩(德應)은 8명이 메었고, 왕이 타는 연(輦)은 20여 명이 메었다.

이처럼 가마에는 여러 가지가 있지만 교통수단으로써 주로 많이 이용된 가마는 관원들이 타고 다니던 가마들이라고 할 수 있으며, 고관들이 타고 다니던 가마 중에 최고 관리들이 이용한 것이 평교자(平轎子)이다. 평교자는 일반적으로 벽체와 지붕이 없는 개방형 가마를 가리키는 말이기도 하다. 그러나 여기서 말하는 평교자는 양교(亮轎)라고도 부르는 가장 호화로운 가마로서, 1품 벼슬의 정승급 관리들이 타고 다녔다. 가마의 끌채에 끈을 걸어서 양쪽 어깨에 메고 앞뒤 좌우로 4명이 메는 가마이다. 김홍도의 그림으로 전하는 홍이상(洪履祥)의 평생도(平生圖)에는 좌의정 시절 달밤에 평교자를 타고 가는 모습이 그려져 있다. 가마에는 표범가죽이 깔려 있고, 머리 위로 커다란 파초선이 위를 가리고 있는데, 그것만으로 이 가마가 어떤 가마이고 가마를 탄 인물이 얼마나 높은 관리인지를 한눈에 알아볼 수 있다. 등롱(燈籠)을 든 사람, 불붙은 홰를 등에 멘 사람, 우산을 든 사람 등 수행인원도 20여 명에 이를 만큼 호화로웠다.

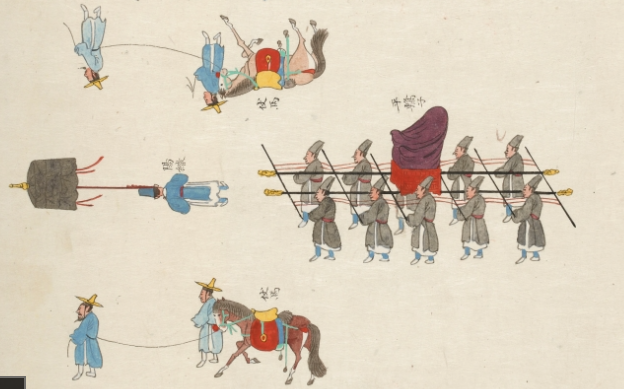

평교자보다는 격이 낮지만 일반적으로 편안하고 호화로운 가마로는 쌍교(雙轎)를 꼽지 않을 수 없다. 쌍교는 쌍마교( 雙馬轎)라고도 한다. 두 마리 말이 끄는 가마라는 뜻이다. 가마의 좌우에 앞뒤로 길게 뻗은 끌채를 가마 앞뒤로 세운 말 두 마리의 옆구이에 걸어 말의 힘으로 끌고 가는 가마이다. 우리나라에서는 대략 17세기부터 등장하는데, 본래 중국에서 들여온 것으로 짐작된다. 중국에서는 말 두마리에 마부만 있으면 되었지만, 조선에서는 고위 관료들이 타는 가마라서 가마 양옆에 가로로 뻗은 멍에를 양쪽에서 붙잡아 가마가 요동치지 않도록 멍에목을 잡는 사람만 넷이 필요했다. 말 둘에 멍에목 잡는 사람만 넷이 필요한 호화스러운 가마라서 탈 수 있는 사람도 극히 제한되어 있었다.

쌍교를 탈 수 있는 사람으로는 우선 왕, 왕비, 왕자, 공주 등 왕족이 있었다. 왕족의 쌍교는 가교(駕轎)라고 불렀다. 그 밖에 관리들로는 2품 이상이나 관찰사나 승지를 지낸 사람에게만 허락되었다. 중국 사신을 상대하는 의주부윤(義州府尹)이나 일본 사신을 상대하는 동래부사(東萊府使)는 이 자격에 들지 않더라도 나라의 체모를 생각해서 쌍교를 탈 수 있게 했다. 그러나 아무리 높은 관리라 할지라도 왕족이 아니면 한양 도성 안에서는 쌍교를 탈 수 없었다. 그래서 대개는 한강나루를 건너고 나서 쌍교를 탔다. 여자들의 평생소원이 쌍교 타는 것이었다고 할 만큼 쌍교는 지위와 권세의 상징이었다.

쌍교와 대비되는 것이 독교(獨轎)이다. 독교는 독마교(獨馬轎)라고도 한다. 소나 말 한 마리의 등에 얹은 가마인데, 가마에 휘장을 둘러 장독교(帳獨轎)라고도 부른다. 이것도 2품 이상의 관리들이 타던 것인데, 대개 지방관들이 타고 다녔다. 독교를 탈 수 있는 2품 이상의 지방관은 관찰사(觀察使)나 부사(府使), 부윤( 府尹), 유수(留守)처럼 나라에서 특별히 관리하는 중요한 행정구역의 장(長)이었다. 그런데 소나 말의 등에 가마를 얹기 때문에 균형을 잃지 않게 하기 위해 사람이 끌채를 잡고 다라붙어야 했다. 그래서 나중에는 독교를 타야 할 지방관들이 모두 쌍교를 타고 다니는 것이 일반화되었다.

고위 관료들이 타고 다니던 가마에는 남여(籃輿)도 있다. 남여는 발판과 등받이, 팔걸이가 갖추어진 의자 모양의 몸체에 기다란 끌채가 양옆에 앞뒤로 길게 뻗은 것이다. 왕, 세자도 궁궐 안에서나, 궁궐 밖이라도 가까운 거리를 갈 때에는 남여를 타고 다녔다. 남여는 대개 늙은 재상이나 대신들에게 어울리는 것이었다. 하지만 남여가 항상 늙은 고위 관료들이 타고 다니는 것은 아니었다. 지방 수령도 가까운 밖으로 행차할 때에는 남여를 탔다. 그리고 지위에 관계 없이 낮은 의자 모양에 길게 앞뒤로 끌채가 붙어 있는 것이면 모두 남여라 불렀다. 따라서 남여에는 호화로운 것도 있고 아주 간단한 것도 있었다. 때로는 대나무를 얽어 만든 것도 있고, 칡끈을 끌채에 묶어 메는 것도 있었다.

관리들이 가마를 타고 갈 경우에는 근수(跟隨)라는 수행원들이 따라다녔는데, 이들이 길을 인도하고, 횃불을 들거나 메고, 등롱(燈籠)을 들고 다니고, 일산(日傘)이나 우산(雨傘)을 들고 따라다녔다. 특히 맨 앞에 선 두 사람은, 앞서 소개한 홍이상의 평생도에서 보이듯이 안롱(鞍籠)과 호상(胡牀)을 들고 다녔다. 안롱은 대개 기름종이로 만들어 한쪽에 사자를 그려 넣은 가마덮개이다. 고급품은 쇠가죽, 사슴가죽, 해달(海獺)가죽으로 만들기도 했다. 맨 앞에 선 사람은 이 안롱을 옆에 끼고서 길을 비키라고 소리를 지르는데, 그 소리 지르는 일을 벽제(辟除)라 했으며, 벽제를 맡은 자를 알도(喝道)라 불렀다. 안롱을 든 알도는 정3품 이상이 되어야 둘 수 있었다.

그리고 안롱을 든 사람과 나란히 호상을 든 사람이 앞에서 걸었다. 호상은 등받이가 없는 이동용 간이의자로, 접어서 들고 다닐 수 있게 되어 있다. 본래는 북방 유목민들이 쓰던 것인데, 중국을 거쳐 우리나라에 유입된 것이다. 호상은 야외에서 간이의자로 쓰이기도 하지만, 말에 오르내릴 때 디딤판으로 쓰기도 했다. 말에 오르내릴 때 딛는 상이라 해서 마상(馬牀)이라고도 하고, 등받이가 없는 간단하고 작은 새끼상이라는 뜻으로 승상(繩床) 또는 승창이라고도 했다.

그런데 호상은 안롱보다 더 격이 높아서 정3품 이상의 당상관(堂上官)이 가지고 다녔고, 정3품 이하의 당하관(堂下官)은 가지고 다닐 수 없었다. 그러나 관청에서 회의가 열리면, 당상관은 대청마루에 올라 교의(交椅)라는 등받이가 있는 접는 의자에 앉았고, 당하관들은 뜰에 호상을 펴고 앉아 회의를 진행했다.

호상과 안롱 외에 가마의 깔개도 있다. 남여가 평교자 등 개방형 가마의 의자 모양 몸체에는 바닥에 짐승가죽으로 깔개를 깔았다. 대표적인 것이 줄무늬가 있는 호랑이가죽인 호피(虎皮) 방석이나 표범가죽인 표피(豹皮) 방석이다. 특별히 표피방석은 아닷개, 아자개, 아다개 등으로 불렀는데, 여진말이 우리나라에 흘러들어온 것이다. 호피방석이나 아닷개는 꼬리가 붙은 형태 그대로 만들어 가마에 깔 때에는 꼬리를 길게 뒤로 늘어뜨리며 타고 갔다.

가마에는 일산이나 우산도 따랐다. 일산은 말 그대로 햇볕 가리개로, 여름날 뜨거운 햇볕을 차단하기 위해 시종이 받치고 가는 것이다. 일산 외에도 최고관료가 타는 평교자에 파초잎처럼 넓고 기다란 파초선이 따랐다. 이것도 의정(議政)급 관리들이 썼고 판서(判書)급 관리들은 쓸 수 없었던 듯하다. 때로는 우산도 따랐는데, 지금은 일반화된 우산도 조선시대에는 2품 이상이나 쓸 수 있는 귀한 것이었다. 비는 농사를 돕기 위해 하늘이 내리는 고마운 혜택이라 생각하여 일반인들은 우산 쓰는 것 자체가 금기시되어 있었다.

[내용 출처 : 전통사화와 생활문화(이해준 정승모 전경목 송찬섭 공저)